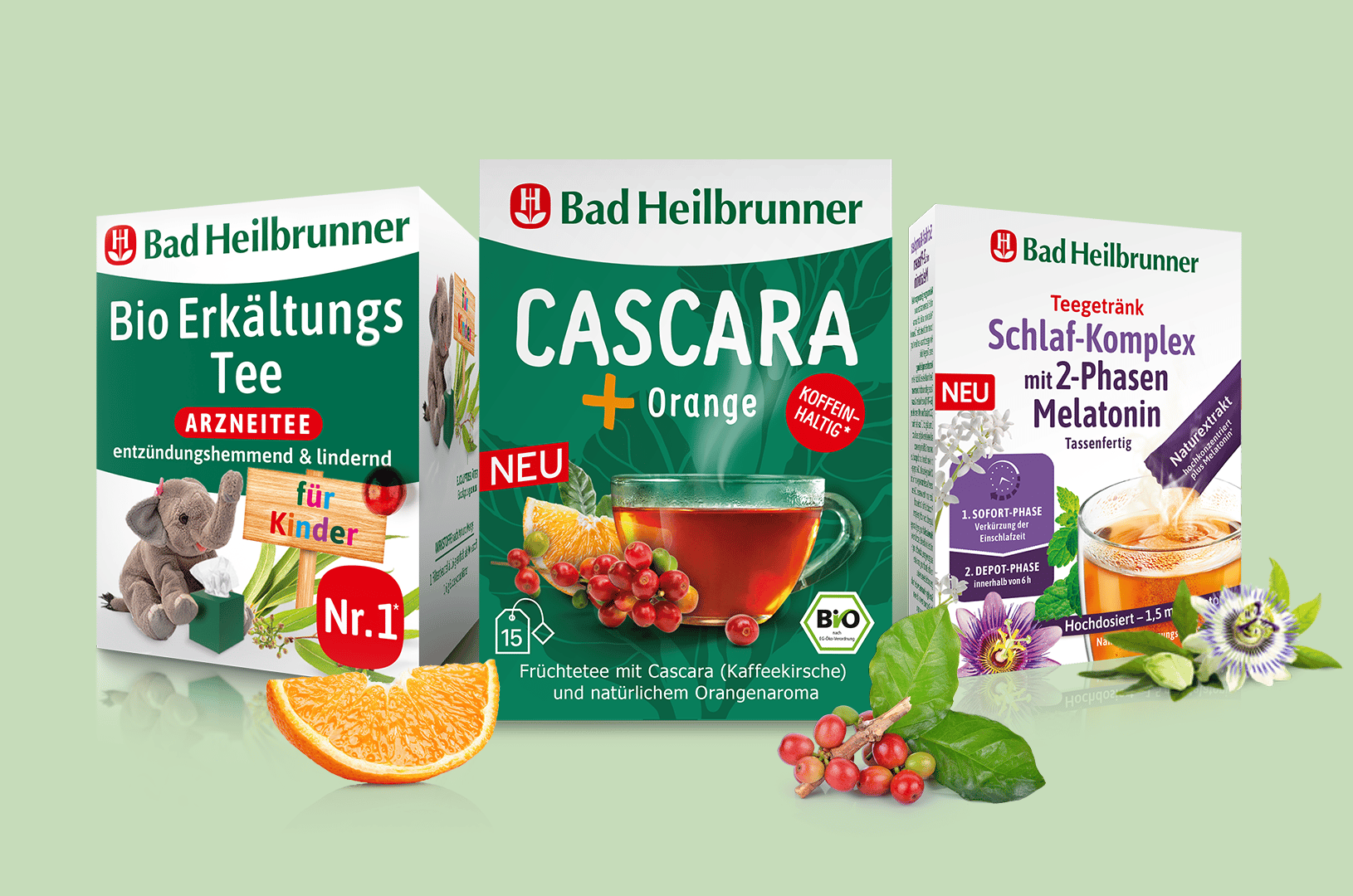

Natürlich gesund – mit Bad Heilbrunner

Herzlich willkommen auf unseren Blog-Seiten: Hier erwarten Sie Tipps, informative Artikel und spannende Neuigkeiten rund um die Themen Gesundheit und Wohlbefinden, natürliche Heilkräuter und vieles mehr. Viel Spaß beim Stöbern und Lesen!